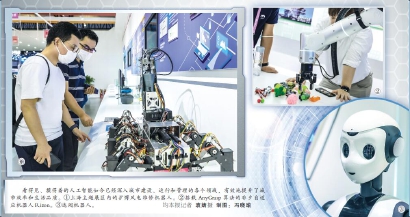

AI的當下與未來 賦能百業促進城市數字化轉型

新一輪科技革命和產業變革正加速推進,人工智能(AI)與實體經濟正在更大范圍、更深程度、更高水平融合發展,催生新產業、新業態、新模式,賦能百業,促進城市數字化轉型。

昨天舉行的2021世界人工智能大會(WAIC2021)全體會議—產業發展論壇上,國內外AI領域專家、企業領軍者暢談人工智能的當下與未來,認為人工智能是驅動所有行業的新動能,也擁有與各個產業、各個領域對話未來的可能性。

根基之固

新基建“新”在哪里

“十四五”開局之年,以人工智能為代表的新基建,不僅能拉動經濟發展,也是打通國內國際雙循環的重要著力點。

新基建究竟“新”在哪里?在思愛普(SAP)全球副總裁、中國聯席總經理董志剛看來,人工智能是算法、算力、數據三者的結合,它的特性決定了與以往一些技術的不同之處。思愛普的撒手锏是ERP系統,即把企業的數據和流程結合起來,為企業提供決策和管理解決方案。從2018年開始,企業開始推出基于人工智能的技術平臺,讓自動化技術更好處理管理相關流程和數據,計劃到2025年,讓60%企業的應用可通過自動化技術來實現。

從時間看,人工智能技術早在上世紀50年代就已出現,至今已有60多年,為何到了今天,人工智能才逐漸成了“水電煤”?美團副總裁、首席科學家夏華夏一語中的:因為我們正在把人工智能過去多年的前沿探索推向落地應用,尤其是與實體經濟結合,飛速提升相關行業的效率,為消費者提供更好服務。

京東人工智能研究院院長周伯文表示,前兩年的世界人工智能大會上,大家都提到物理世界與數字世界的打通,而到了今年,AI在技術層面表現為視覺、知識圖譜、強化學習等多個技術的融合,在業務層面表現為技術和產業的深度融合,讓技術通過特定場景解決問題而創造價值。

鏈接之途

為制造業帶來數字化革命

IDC(互聯網數據中心)有過預測,到2025年,至少90%的新企業應用程序將嵌入AI。幾乎所有與會嘉賓都認為,AI與制造業的結合大有可為。

“制造業的智能化是一個非常巨大的市場。”周伯文認為,消費互聯網的數據容易集中,但產業互聯網數據孤島現象比較嚴重,可復制性非常差,別說跨行業,就是在同一個行業,從工廠A到工廠B都難以復制,“消費互聯網的智能化模型在北京成立,在上海也能成立,但制造業領域,這一項不成立,不管是技術、商業模式都有挑戰”。在他看來,制造業的問題千變萬化,比如銷量預測、產品預測等,都要融合知識圖譜、消費者洞察、機器學習等,“現階段,人工智能的落地要有問題導向,然后用技術去解決智能化問題,這需要一個過程,但產業數字化應該是人工智能未來十年最大的發展潛力所在”。

騰訊公司副總裁、騰訊智慧工業和服務業總裁李強則講了一個騰訊人工智能賦能中國商飛的故事。飛機制造是國之重器,但它也是一個高度復雜、高度智能的產業,會大量使用復合型材料,檢測也極其復雜,需要通過超聲波掃描段層、裂縫、氣孔等,通常復合型材料需要制造大量對比樣本進行檢測,耗時耗力耗材。2018年,中國商飛與騰訊云合作,共建AI檢測云系統,基于計算機視覺、圖像識別等技術,把傳統檢測4小時時間縮短到5分鐘,降幅達98%,材料成本節省92%,人工成本節省95%,并且計算機超過人眼,人眼難以識別的細微缺陷也能被識別出來,缺陷檢出率大幅度提升到99%。

趨勢之論

碳達峰、新能源車都需要AI

AI已成為推動下一輪科技革命的關鍵力量。面向未來,AI還能有什么作為?

美林(亞太)有限公司亞太區企業及投資銀行主席兼中國區主席任克英認為,在碳達峰、碳中和這個系統工程中,AI就可發揮無與倫比的作用。如今,AI助力建設的數字基礎設施,可賦能各行各業降低成本、提升效率,“隨著近年來技術的發展和算力的提升,人工智能對海量數據的積累、集成、分析,使我們能夠測算每項活動的碳排放量,從而廣泛應用到工業、農業、交通運輸、能源和消費等多個領域,優化應用場景的全鏈條,為各行各業提升運營效率、節能減排”。

比如,發電和發熱行業目前在全球占了大約25%的溫室氣體排放量,以風電、光伏為代表的新能源正在扮演越來越重要的角色,AI通過數據分析與智能預測,為風電和光伏有效解決風速、風向、日照等資源環境因素制約,實現降本提效,從而驅動發電和發熱領域走向低碳排放。

星環科技創始人兼首席執行官孫元浩認為,在新能源汽車領域,AI也將起到關鍵作用。以電動汽車為例,目前它最大的問題是充電,電池里程問題已經解決了,但充電設施太少問題怎么破?有公司想到了換電的方式,但換電沒有國家標準,更需要安全保障,“我們已開始與一些汽車廠商合作,用大數據和人工智能技術做電池性能管理以及安全管理,探索提升電池安全性的方式”。

工業和信息化部科技司司長劉多也認為,未來AI發展要與我國經濟結構優化調整相聯系,以實體經濟、智能化需求為導向,深入挖掘制造、交通等行業的需求,通過示范引領,發揮并放大人工智能技術的效應,形成技術和產業的良性循環。

-

無相關信息