東北大學:矢志科技報國 百年正是芳華-環球熱資訊

我國第一個建筑系、第一座新型20噸小高爐、第一臺模擬電子計算機、第一個大學科學園、第一臺國產CT機、第一塊超級鋼原型鋼、第一家軟件上市公司……

百年辦學歷程中,東北大學始終堅持與國家發展和民族復興同向同行,用一個個中國“第一”踐行著“自強不息、知行合一”的校訓精神,用實際行動響應國家戰略需求。白鶴灘水電站、川藏鐵路、新一代戰鷹戰艦核潛艇、港珠澳跨海大橋等國之重器,都鐫刻著東大人的印記。

(資料圖片)

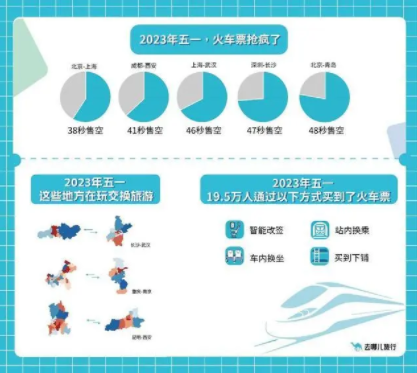

(資料圖片)

金秋九月,碩果飄香,東北大學即將迎來百年華誕。

中國工程院院士、東北大學校長馮夏庭教授接受科技日報記者采訪時表示,東北大學始終堅持“四個面向”,聚焦大問題、大工程,強化有組織基礎研究、有組織工業合作、有組織產教融合,積極推進國家級科技創新平臺建設,努力在工業互聯網、高端裝備、綠色冶金、深部工程、人工智能等領域,集聚力量進行原創性、引領性科技攻關。

支撐高水平科技自立自強

根植白山黑水之間,聚焦國家戰略和區域經濟社會發展需求。東北大學圍繞回答好“強國建設,教育何為、東大何為”的時代課題,進一步拓寬視野、明晰方向、完善措施、抓好落實,推動一流大學建設實現新突破。

“不僅能夠結合企業的實際需求提煉科技難題、攻克難題,而且要開展深入的學術研究,讓中國的控制技術全面躋身世界領先行列。”中國工程院院士、流程工業綜合自動化國家重點實驗室主任柴天佑對我國控制技術的發展有著更高的追求。他們在國際上率先提出生產全流程全局優化控制理論與方法,打破國外壟斷,科研成果被寫入國際自控聯引領未來自動化發展方向白皮書。

多年來,東北大學不斷加強國家重點實驗室、工業智能與系統優化前沿科學中心、計算機軟件國家工程研究中心和2011協同創新中心等重大平臺建設,持續提升原始創新和集成攻關能力。在“創新團隊建設工程”中,數十支創新團隊涵蓋深地深海、人工智能、高端裝備、新材料等一批國家重點研究方向。

軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室在關鍵共性技術、鋼鐵數字化與智能化等方面解決了一個又一個“卡脖子”難題,相關產品和技術成功應用于C919大飛機用8萬噸模鍛液壓機、國內首套6兆瓦風電主軸軸承、探月和載人航天發動機渦輪盤、第四代核電等一大批國之重器。

此外,學校在關鍵核心材料和腐蝕防護技術取得一系列成果,廣泛應用于航空發動機構件、特種安全檢測設備、高端數控機床、國產光刻機、復興號高鐵等裝備,為我國高質量發展和高端裝備制造提供支撐。

“堅持‘四個面向’,圍繞國家重大戰略,聚焦行業和區域發展需求,充分發揮自身在技術創新、轉移和產學研深度融合方面的優勢,強化有組織科研模式,持續加強機制創新,服務區域經濟社會發展。”談及東北大學辦學特色和發展理念,中國工程院院士、東北大學副校長唐立新表示。

把論文寫在祖國大地上

國家重大需求是“原動力”,企業實際需求是“著力點”。20世紀80年代,作為東北大學前身的東北工學院提出了“以科技一條街起步,盡快建設科技工業園區”的建議。學校以沈陽市政府新建南湖科技開發區四個專項工程為契機,啟動建設“東北工學院科學園”,開啟了中國大學科技園的發展歷程,培育孵化了我國第一家軟件上市公司——東軟集團,成功研制出全球首臺極速能譜CT,擁有完全自主知識產權和核心技術。

發展至今,“產學研用”緊密結合已成為該校重要辦學特色之一,形成了教學培養人才、科研創造成果、成果孵化高新技術產業、高新技術產業推動人才培養和科研成果轉化相互支持、相互促進的發展格局,打通了科技成果從實驗室到市場的全鏈條轉化通道。轉化經驗成功入選國家發展改革委全面創新改革試驗百佳案例、科技部科技成果轉化年度報告、中國科協全球國際技術轉移百佳案例、教育部“提質促轉”及工信部“協同創新”典型經驗。

瞄準科技前沿和國家重大需求,不斷向科學技術廣度和深度進軍,自主創新能力不斷躍升。“雙一流”建設至今,東北大學榮獲各類科技獎項327項。其中,國家科學技術獎勵12項,牽頭省部級一等獎73項。

“面向未來,東北大學將堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂,深入學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述,弘揚‘自強不息、知行合一’的校訓精神,秉承‘實干、報國、創新、卓越’的文化品格,更好地把科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力結合起來,走好拔尖創新人才自主培養之路,更好服務國家科技自立自強,為建設教育強國、科技強國、人才強國貢獻東大力量。”東北大學黨委書記郭海表示。

(記者 郝曉明 通訊員 張 蕾)

- 東北大學:矢志科技報國 百年正是芳華-環球熱資訊

- 金價漲破600元!2023年8月30日各大金店黃金價格多少錢一克?

- 北大學生背后,一所涼山縣中的教育突圍 每日熱文

- 開學第一課播種環保的種子_全球熱頭條

- 各地中小學開展形式多樣的活動 筑牢校園消防安全

- 凈負債率39.8%!美的置業提升一二線城市投資占比

- 全球即時:“找遍全球,只有這里滿足實驗需求”

- 呵護兒童眼睛 擦亮光明未來 世界實時

- 山西31個稀有劇種集中展演_焦點報道

- 增加“含綠量” 提升“含金量” 世界微速訊

- 青海夏爾雅瑪可布遺址發現3228座先秦墓葬-天天觀察

- “云”上民樂吸引更多年輕人(網上中國)

- “星—空—地”一體化草原智能感知預警平臺建立 焦點報道

- “中國白——德化白瓷展”在國博開幕 環球報道

- 廣安大型歷史川劇《南海李準》在廣東、海南展演

- 世界焦點!努力走出一條農民致富的好路子

- 科技助力考古,勾勒生動歷史細節

- 熱文:用青白瓷講好景德鎮千年故事

- 導航網站建設

- 與時間賽跑 為藝術拂塵_世界觀速訊

- 當少年“發明家”遇上院士 全球熱頭條

- 首屆北京市青少年閱讀節:“走讀”作家故居|今日快看

- 二線電池商生存樣本:上半年國軒高科扣非歸母凈利潤首次轉正

- 北京14條措施支持平臺企業 加大對刷單炒信等查辦力度

- 拿證速遞| 嘉定新城理想之地二期于8月31日開啟認購(附一房一價表)

- 央行表態后,存量房貸利率遲遲不下調,銀行說了心里話

- 保定市圖書館發布臨時閉館公告

- 全球要聞:2023科隆國際游戲展閉幕 中國自主研發產品推動建設文化交流“新橋梁”

- 極品家丁女主角視頻在線觀看(極品家丁女主角)

- 環球觀天下!為瀕危中藥材找尋替代之路

- 東北大學:矢志科技報國 百年正是芳華-環

- 金價漲破600元!2023年8月30日各大金店黃金

- 北大學生背后,一所涼山縣中的教育突圍 每

- 開學第一課播種環保的種子_全球熱頭條

- 各地中小學開展形式多樣的活動 筑牢校園消

- 凈負債率39.8%!美的置業提升一二線城市投

- 全球即時:“找遍全球,只有這里滿足實驗需

- 呵護兒童眼睛 擦亮光明未來 世界實時

- 山西31個稀有劇種集中展演_焦點報道

- 增加“含綠量” 提升“含金量” 世界微速訊

- 青海夏爾雅瑪可布遺址發現3228座先秦墓葬-

- “云”上民樂吸引更多年輕人(網上中國)

- “星—空—地”一體化草原智能感知預警平臺

- “中國白——德化白瓷展”在國博開幕 環球

- 廣安大型歷史川劇《南海李準》在廣東、海南

- 世界焦點!努力走出一條農民致富的好路子

- 科技助力考古,勾勒生動歷史細節

- 熱文:用青白瓷講好景德鎮千年故事

- 導航網站建設

- 與時間賽跑 為藝術拂塵_世界觀速訊

- 當少年“發明家”遇上院士 全球熱頭條

- 首屆北京市青少年閱讀節:“走讀”作家故居

- 二線電池商生存樣本:上半年國軒高科扣非歸

- 北京14條措施支持平臺企業 加大對刷單炒信

- 拿證速遞| 嘉定新城理想之地二期于8月31日

- 央行表態后,存量房貸利率遲遲不下調,銀行

- 保定市圖書館發布臨時閉館公告

- 全球要聞:2023科隆國際游戲展閉幕 中國自

- 極品家丁女主角視頻在線觀看(極品家丁女主

- 環球觀天下!為瀕危中藥材找尋替代之路