?淮濱法院:員工網上吐槽“前東家”,法院這樣判

在網絡社交平臺上,分享自己的生活、觀點等是時下人們十分熱衷的表達方式,但若發表不當言論,小心可能會構成侵權。近日,淮濱縣法院審結一起名譽權糾紛案件,判令被告公開賠禮道歉。

2022年12月9日,被告付某通過面試入職原告某企業管理有限公司從事臨時客服工作,之后于12月16日離職。因為工資問題,被告先后在小紅書APP上發布“討伐”公司的言論,其曝光公司的經營信息引來諸多網友關注和評論。近日,原告以侵犯法人名譽權為由向淮濱縣法院起訴,要求被告付某公開道歉并賠償各項經濟損失共計三千余元。

(資料圖)

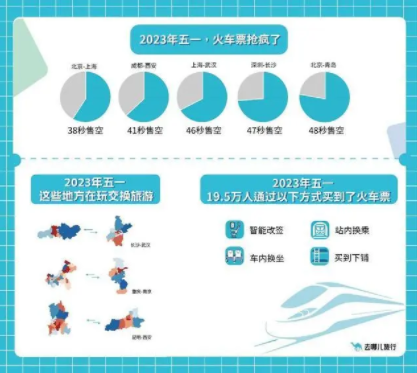

(資料圖)

淮濱縣法院審理后認為:公民依法享有言論自由,但言論自由應以不損害他人合法權益為限度,應當盡到謹慎注意義務,不得因此而損害他人名譽。本案中,被告與原告公司發生糾紛之后,其若想維護自身合法權益可通過勞動仲裁或其他合法途徑,但被告作為原告聘用的專業客服人員在小紅書APP發帖,該內容無法證明其言論的客觀真實性,該主觀性言論超過了合理限度,并在一定范圍內被點贊與評論,主觀上存在過錯。被告作為原告聘用的客服人員,在小紅書上發帖的行為客觀上對原告的聲譽造成了一定的影響。關于原告要求被告賠償經濟損失三千余元,原告未能夠提供被告行為對公司造成損失的相關證據,故本院對此項訴求不予支持。

法院判決后,被告付某在相關公眾平臺上向原告某企業管理有限公司公開賠禮道歉。

法官提示

隨著短視頻平臺、社交媒體的迅猛發展,公眾言論空間日益拓展,暢所欲言,但網絡絕非法外之地,公眾享受言論自由的同時仍要謹言慎行,堅守道德與法律的底線。俗話說“良言一句三冬暖,惡語傷人六月寒”,在網絡平臺上以貶低他人名譽來宣泄自己的情緒,不僅無法真正解決問題,還可能違反法律。尊重、保障他人的名譽權,在一定程度上也是保護我們自己。

對于通過網絡侵犯名譽權,當事人可以從以下幾個方面注意留存證據:網絡平臺賬號頭像或相冊照片的辨認、社交平臺發出的內容、聊天記錄中透露的身份信息、通過其他證人作證來證明該網絡平臺賬號主體身份、網絡平臺賬號是否使用了實名認證的手機號、第三方機構提供技術支持或公司的協助調查等。受害人需要提供原始、真實和完整地可以證明網絡平臺所發布內容的電子證據,其必須保證電子證據和其他證據之間存有關聯性,并形成完整的證據鏈條。受害人可以將網絡平臺發布內容記錄、拍攝下來并保留原始、客觀、真實的信息,也可選擇公證或者電子存證的方式固定相關內容。

法條鏈接

《中華人民共和國民法典》第一百一十條第一款規定“自然人享有生命權、身體權、健康權、姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權、婚姻自主權等權利”。法人、非法人組織享有名稱權、名譽權和榮譽權。

第一千零二十四條 民事主體享有名譽權。任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。名譽是對民事主體的品德、聲望、才能、信用等的社會評價。

第一千一百九十四條 網絡用戶、網絡服務提供者利用網絡侵害他人民事權益的,應當承擔侵權責任。法律另有規定的,依照其規定。

《刑法》第二百二十一條:捏造并散布虛偽事實,損害他人的商業信譽、商品聲譽,給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處二年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。(郝昱瑋)

標簽:

- ?淮濱法院:員工網上吐槽“前東家”,法院這樣判

- 脂肪肉瘤能活多久?脂肪肉瘤是良性還是惡性?

- 買保險買什么保險最好?統籌保險與正常保險有什么區別?

- 疝氣如何治療?疝氣微創手術費用多少?

- 360的盈利模式是怎樣的?360的主要賺錢途徑有哪些?

- 二手房交易流程是怎樣的?二手經濟適用房能買嗎?

- 可轉債上市當天停牌是怎么回事? 可轉債上市首日漲跌幅限制是多少?

- 2023哪部是你熬夜追的電視劇?好看的電視劇推薦幾部?

- 英克萊電動車車架號在哪里?英克萊電動車整車編碼在哪里找?

- 高空墜物如何處罰?高空墜物物業需要承擔責任嗎?

- 上影線長說明什么?上影線多長算長上影線?

- 乳液和面霜的區別是什么?補水乳是干什么用的?

- 全省“文藝進萬家”活動啟幕

- 股票什么時候抄底好?股票抄底是什么意思?

- 乳糜漏一般多少天修復?乳糜漏是不是手術失誤?

- 股息和分紅是一個意思嗎?分紅和股息是一碼事嗎

- 退市華業600240資金總流向 退市華業600240主力控盤分析

- 什么叫熱鍵被占用 熱鍵被占用怎么辦?

- 超聲波的作用與功效?超聲波是B超嗎?

- 光電傳感器分類和工作原理是什么?光纖傳感器分類及特點是什么?

- 如何包裝出好看的平安果?平安果用英語怎么說?

- 怎么包平安果又好看又省力?平安果用英語怎么說?

- 蛋撻烤箱溫度時間多少?蛋撻200度烤了20分鐘為啥還沒熟?

- 小米重組團隊做手機芯片了嗎?小米自研手機芯片叫什么品牌?

- 養老保險的繳納比例是多少?養老保險繳費標準分幾檔?

- 股票回調和下跌的區別是什么?股票回調一般是幾天呢?

- 品牌形象的重要意義是什么? 企業形象和品牌形象區別有哪些?

- 開通市民卡有什么用?市民卡有哪些用處?

- 借殼上市是什么意思?借殼上市和買殼上市有什么異同點?

- 兒童存款存定期怎樣存? 兒童存款需要什么證件?

- ?淮濱法院:員工網上吐槽“前東家”,法院

- 脂肪肉瘤能活多久?脂肪肉瘤是良性還是惡性

- 買保險買什么保險最好?統籌保險與正常保險

- 疝氣如何治療?疝氣微創手術費用多少?

- 360的盈利模式是怎樣的?360的主要賺錢途徑

- 二手房交易流程是怎樣的?二手經濟適用房能

- 可轉債上市當天停牌是怎么回事? 可轉債上

- 2023哪部是你熬夜追的電視劇?好看的電視劇

- 英克萊電動車車架號在哪里?英克萊電動車整

- 高空墜物如何處罰?高空墜物物業需要承擔責

- 上影線長說明什么?上影線多長算長上影線?

- 乳液和面霜的區別是什么?補水乳是干什么用

- 全省“文藝進萬家”活動啟幕

- 股票什么時候抄底好?股票抄底是什么意思?

- 乳糜漏一般多少天修復?乳糜漏是不是手術失

- 股息和分紅是一個意思嗎?分紅和股息是一碼

- 退市華業600240資金總流向 退市華業600240

- 什么叫熱鍵被占用 熱鍵被占用怎么辦?

- 超聲波的作用與功效?超聲波是B超嗎?

- 光電傳感器分類和工作原理是什么?光纖傳感

- 如何包裝出好看的平安果?平安果用英語怎么

- 怎么包平安果又好看又省力?平安果用英語怎

- 蛋撻烤箱溫度時間多少?蛋撻200度烤了20分

- 小米重組團隊做手機芯片了嗎?小米自研手機

- 養老保險的繳納比例是多少?養老保險繳費標

- 股票回調和下跌的區別是什么?股票回調一般

- 品牌形象的重要意義是什么? 企業形象和品

- 開通市民卡有什么用?市民卡有哪些用處?

- 借殼上市是什么意思?借殼上市和買殼上市有

- 兒童存款存定期怎樣存? 兒童存款需要什么