中國將試行以經常居住地登記戶口 戶籍制度歷史介紹

中國將試行以經常居住地登記戶口

建設高標準的市場體系是加快完善社會主義市場經濟體制的重要組成部分,對于加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的發展新格局具有重要意義。

其中提出了促進勞動力有序流動的因素,包括以下兩個方面:

一是推進同城戶籍準入年累計互認

探索在符合條件的大都市區或城市群實施同一城市戶籍準入年限累計互認,嘗試以常住戶口登記戶籍制度,引導人口有序落戶。完善全國統一的社會保險公共服務平臺,推進社會保障轉移接續。加快醫療保障信息系統建設,構建全國統一、多層次互聯互通的數據共享和交換系統,推進跨地區、跨層次、跨部門的業務合作。

二是提高人力資源服務質量

加快發展人力資源服務業,簡化和優化人力資源服務許可流程,加強人力資源市場事后監管。依托服務能力和水平較強的專業人才服務機構、行業協會、社團等社會組織,建立專業性強、社會范圍廣、規范化程度高的社會鑒定機構,開展職稱社會鑒定。

哪些地方將試行以經常居住地登記戶口?

明確規定:除超大、特大城市外的城市試行。

也就是說北上廣深等城市,就不適合此種制度。

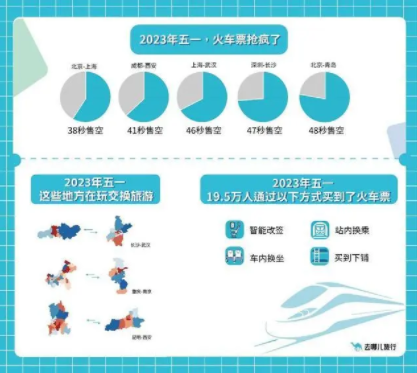

我國的超大、特大城市有哪些?看圖:

嚴格來說沒有一線二線甚至十八線,所有的標準都是非官方的。對于城市,國家只劃分為特大城市、特大城市、大城市和中小城市。以及直轄市,副省,級城市,地級市和縣級市。

以經常居住地登記戶口,有什么好處?看看下面的幾方面,我們就能知道相關變革意義了。

擺在中國人民面前的戶籍制度,終于有了很大的改革。這是中國發展中的一件大事,值得慶祝。在改革開放的今天,戶籍制度不得不改革。事實上,近年來,為了滿足社會發展和民生需要,許多城市都出臺了各種定居政策。

戶籍制度歷史介紹

在60后、70后這一代,戶籍可以說對一個人的人生軌跡起著決定性的作用。

改革開放之初,農村孩子的目標是努力學習,努力在城市定居,吃“商品糧”。

在我國早期的計劃經濟體制下,戶口制度起到了修海的作用。它把農民困在了土地上,穩定地實行了“剪刀差”,完成了“社會主義原始積累”。

然而,改革開放后,中國推進市場經濟和城市化是大勢所趨。相反,戶口制度起到了阻礙作用。因為城市化需要大量涌入的人從事建設和消費,大量農民工得不到應有的待遇,怨聲載道。因為缺乏歸屬感,農民工掙的錢不太舍得花。

近年來,中國削弱了戶籍制度在布局的主導地位。如果你搜索“搶人之戰”,你會發現許多城市都在爭奪定居條件。

不是說這些城市慈悲為懷,而是戶籍能給人帶來的價值越來越低。如果不是超大城市戶口,不如農村戶口。

為什么不在超大城市試行?

路要一步一步走,飯要一個一個吃。既得利益。這是開玩笑嗎?

一方面,如果超大城市的開放是直接開放的,那么大家都會來北上廣深就醫,必然會對大城市的醫療體系造成災難性的影響。

另一方面,尤其是北口帶來的教育、醫療、住房等紅利,是無法用金錢來衡量的。如果既得利益者不同意,改革的阻力就會增加。

對城市農民工有意義。例如,自貢公民去株洲工作,對他來說,方便的戶口登記有利于社會保障和其他福利的落實。

此外,都市區內的區際協調確實有助于變相統一和提高非中心城市的社會保障福利,如養老、醫療保險。

但如果說社保之外的東西,那真的什么都不是。比如受教育權取決于學區,有戶籍意義不大。

- 中國將試行以經常居住地登記戶口 戶籍制度歷史介紹

- 女子出嫁被取消村民資格無權分土地怎么辦?村民資格認定由誰決定?

- 番薯粉又被叫做什么?番薯粉的特點是什么?

- 網供負荷漸入佳境 市場供給形勢嚴峻——四川電力市場2023年第22周盤點

- 加盟費是可以退的嗎?加盟法律關系領域

- 世茂股份旗下深港國際中心項目將于7月拍賣,起拍價130億元

- 菜百首飾今日金價多少錢一克?菜百黃金今日價格

- eclipse怎么導入項目文件?eclipse怎么導入項目?

- 股東表決權可以約定嗎?股東表決權是以股份數還是人數?

- 公積金年度結息如何計算(公積金提取了還有年度結息嗎)

- 車禍誤工費的賠償標準如何確定?借朋友車出了車禍怎么賠償?

- 企業財產險包括哪些內容?家庭財產保險收費標準是什么?

- 雙魚座和獅子座在一起的時候懂得好好的珍惜 感情順利?

- 巨蟹座和天蝎座的結合會讓好運不知不覺的得到了提升?

- 簽完合同對方不給合同如何解決?合同訂立和成立的區別

- 合同簽訂后可以修改嗎?合同簽訂后修改符合的條件

- 文本框怎么設置透明?Numbers怎么添加文本框?

- 鄭州社保繳費基數標準公布 鄭州2023繳費檔次明細

- 車險理賠的錢一般多久到賬?汽車保險一般理賠流程是什么?

- 車輛費率是指什么意思?車輛費率什么情況下會上浮?

- 打新股如何提高中簽率?打新股哪個時間段中簽率高?

- 打新股好還是打新債好?打新債和打新股哪個收益高?

- 1噸人民幣多少錢 一億元大約多少斤?

- 1噸人民幣是多少 人民幣一億元大約多少斤?

- 環境侵權責任糾紛的訴訟流程是什么?

- 巨蟹座自身沒有多少本事 所以才會太過依賴別人?

- 解禁股比例是0.85有影響嗎?解禁后股票為什么會大漲?

- 券商集合理財和基金的區別是什么?券結基金的優勢分別有哪些?

- 偏債型混合基金的特點有哪些?偏債基金怎么選?

- 止損價是什么意思?期貨設置了止損就自動平倉嗎?

- 中國將試行以經常居住地登記戶口 戶籍制

- 女子出嫁被取消村民資格無權分土地怎么辦?

- 番薯粉又被叫做什么?番薯粉的特點是什么?

- 網供負荷漸入佳境 市場供給形勢嚴峻——四

- 加盟費是可以退的嗎?加盟法律關系領域

- 世茂股份旗下深港國際中心項目將于7月拍賣

- 菜百首飾今日金價多少錢一克?菜百黃金今日

- eclipse怎么導入項目文件?eclipse怎么導入

- 股東表決權可以約定嗎?股東表決權是以股份

- 公積金年度結息如何計算(公積金提取了還有

- 車禍誤工費的賠償標準如何確定?借朋友車出

- 企業財產險包括哪些內容?家庭財產保險收費

- 雙魚座和獅子座在一起的時候懂得好好的珍惜

- 巨蟹座和天蝎座的結合會讓好運不知不覺的得

- 簽完合同對方不給合同如何解決?合同訂立和

- 合同簽訂后可以修改嗎?合同簽訂后修改符合

- 文本框怎么設置透明?Numbers怎么添加文本

- 鄭州社保繳費基數標準公布 鄭州2023繳費檔

- 車險理賠的錢一般多久到賬?汽車保險一般理

- 車輛費率是指什么意思?車輛費率什么情況下

- 打新股如何提高中簽率?打新股哪個時間段中

- 打新股好還是打新債好?打新債和打新股哪個

- 1噸人民幣多少錢 一億元大約多少斤?

- 1噸人民幣是多少 人民幣一億元大約多少斤?

- 環境侵權責任糾紛的訴訟流程是什么?

- 巨蟹座自身沒有多少本事 所以才會太過依賴

- 解禁股比例是0.85有影響嗎?解禁后股票為什

- 券商集合理財和基金的區別是什么?券結基金

- 偏債型混合基金的特點有哪些?偏債基金怎么

- 止損價是什么意思?期貨設置了止損就自動平