擁抱演藝萬千氣象 上海成為亞洲演藝之都

冬雨未能驅散亞洲演藝之都的魅力。近日,舞劇《永不消逝的電波》完成第400場演出。而有觀眾一日連看下午場音樂劇《沉默的真相》與晚場“單立人喜劇脫口秀封箱演出”,發現可以坐的位子基本坐滿了,不禁在網上發文感慨:“一邊是緊張的疫情防控,一邊是如常的文化演出,何其不易!”

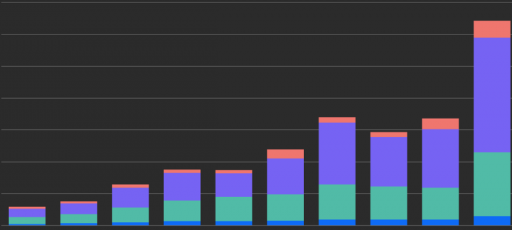

而這只是上海演藝市場穩健發展中的一個小小橫截面。回看2021年,上海共舉辦營業性演出38366場,幾乎追平疫情前2019年的38960場。這意味著,平均每天有超過100場的豐富演出可供觀眾選擇!

實打實的成績單首先得益于上海來之不易的防疫成果與動態精準的防控政策。這使得上海在面對大量海外演藝資源未能來滬的情況下,得以靈活調整演出策略,通過一批優質劇目,構架以國內原創為主的多元演出新生態。這也得益于上海演藝人的創作演出實力:18家市級國有文藝院團2021年演出6865場,同比增長高達81.4%,演出收入3.28億元;而91家上海民營院團全年演出也達到了9895場,收入2.56億元。更離不開這里有懂戲愛戲、愿意為優質演藝項目買票消費的觀眾,他們有對全球演藝旗艦與小眾藝術的品鑒力,更由衷為中國潛力原創與新生力量喝彩。

可以說,豐富劇目業態、完備劇場設施、活躍演藝主體與強勁消費市場共同構成了亞洲演藝之都的“基礎底座”。

看劇目:“頭部+駐演”集聚優勢夯實“四梁八柱”

所謂亞洲演藝之都的基礎底座,其核心莫過于劇目。一批叫好叫座的演藝精品“頭部”項目,是承托市場、彰顯品牌的“四梁八柱”。要讓劇目發揮最大的承重力,上海給出“頭部+駐演”的模式。而“駐演”也是檢驗一批“上海原創”劇目能否成為與亞洲演藝之都相匹配“頭部”項目的一次“壓力測試”,決定其能否真正助力“演藝大世界”朝倫敦西區、紐約百老匯這樣的目標進發。

對舞劇《永不消逝的電波》《朱鹮》這樣拿下過國內大獎、成為市場現象級的作品來說,駐演難度在“品控”。舞臺上,劇目堅守“百場如一”的高標準,《永不消逝的電波》以朱潔靜和王佳俊兩位榮典·首席演員為代表的劇團演員“沖鋒在前”,另一邊來自全國招聘的精英新秀,歷經兩個月魔鬼訓練充實隊伍。而在營銷與呈現上,劇目又能做到“常演常新”,帶給N刷觀眾期待和驚喜。第400場演出之時,“風、雅、頌、韻”四組主演以回憶蒙太奇的形式首度同臺。這一“彩蛋”讓觀眾直呼“絕版”。而駐場以來,超過八成的平均上座率,印證著——“電波”駐演,有戲!

“駐演+頭部”模式所帶來的絕不只是短期爆發力,更有穩健而持續的拉動效應。沉浸式戲劇《不眠之夜》入滬五年,1400場演出不僅帶來的是3.8億元的驚人票房,也使這一海外流行藝術形式最先在上海搶灘。而未來,世界級主題娛樂品牌普德賦與徐匯區將攜手打造“光明之城”沉浸式演藝項目。其4.6萬平方米的總面積有望成為全球最大的沉浸式演藝劇場。此外,作為“頭部”的推手,SMG LIVE已經把目光放在了還未首演的倫敦潛力項目——沉浸式面具秀《燃燼城》(The Burnt City),其能否成為下一個《不眠之夜》的現象級演藝旗艦,令人期待。

穩結構:多元發展中,“新業態+新空間”帶來新增長極

所謂基礎底座,其穩固性來自于結構。要繁榮演藝市場,謀求盡可能多元的產品結構便是保障上層建筑穩固的鋼筋水泥。如今的上海,各品類已經形成完備“菜單”以及消費他們的忠實受眾。論經典,再不是年末“天鵝總往中國飛”“施特勞斯迎新年”的單一供給,歌劇有《漂泊的荷蘭人》、芭蕾有《胡桃夾子》,各院團手里攢著一批大部頭輪番上演;而看音樂劇、脫口秀、沉浸式戲劇、小劇場話劇等流行先鋒樣式,大量新業態在新空間成長壯大,讓上海始終走在演藝發展前沿,也帶來新增長極。

“上海已經是亞洲的音樂劇中心!”自稱“初代中國音樂劇演員”的于毅,時隔多年帶著《靈魂擺渡之永生》回歸音樂劇舞臺發出如上感慨。這不僅是因為,該劇上演的跨年檔期音樂劇競品達到十多個,令他感受到了前所未有的挑戰;更因為十多年后,合作的音樂劇演員,已從“跨界”歌手張學友變成了科班出身的“00后”。

而這背后,是劇場、院校、創作者與觀眾共同完善產業結構的結果。2011年,上海文化廣場重新開業時,中國音樂劇市場處于萌芽期。作為音樂劇核心劇場,劇場通過“年末大戲”堅持引進英法德奧原版音樂劇,成為拉動市場的強引擎。同時,劇場并未放松重磅劇目中文版落地和扶持本土國內原創音樂劇的力度,尤其針對后者特別辟出春季檔以公益票價格集中展演。這兩條賽道使得一批上海音樂學院、上海戲劇學院的音樂劇專業學生有機會在舞臺磨礪。而現如今,宗俊濤、劉令飛等不少人已經成為上海音樂劇市場的中流砥柱。

正是有了十年間的“從0到1”的深耕,才會有“從1到100”的爆發式增長。不到兩年間,亞華湖院線在亞洲大廈專演小劇場音樂劇的“星空間”一路開到了16號,每月演出超過500場。走出亞洲大廈,六個“星空間”又在上海大世界建成。昔日“打飛的”追法語音樂劇明星的劇迷,如今成了“拖著行李箱”來追華語音樂劇的專業在讀學生。

強特色:以海納百川的姿態擁抱演藝萬千氣象

能夠誕生重磅劇目、全新業態,呈現萬千氣象的演藝格局,恰與上海“海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和”的城市精神產生呼應,而這也成為亞洲演藝之都“基礎底座”的不變底色。無論是殿堂級劇場里上演的交響樂,還是在安福路“黑匣子”里的實驗戲劇,抑或是演藝新空間上演的脫口秀,上海皆敞開懷抱。而在3.8萬場營業性演出之外,還有活躍在社區里弄的群文人和商圈公園里的持證街頭藝人,同樣為這座城市的演藝氛圍增添亮色。

這種海納百川的特色助力頭部項目得以不斷擴大體量。新年伊始,上海歌舞團特別為舞劇《永不消逝的電波》駐(巡)演項目開了一場總結大會。演員代表陳曉的一句“日月不肯遲,四時相催迫”道出了過去半年經歷魔鬼訓練到參演這部劇目的不舍。來自全國14個省市自治區的50位青年舞者完成了該劇67場駐演與59場全國巡演任務,占到該劇演出總場次的三成,在這部劇目、這座城市留下不可磨滅的印記。如今他們中有近一半人提出了“留團”意愿,希望在上海這片演藝熱土成就一番事業。

這種海納百川的特色也決定了先鋒藝術家能在此找到歸屬感。先后輾轉廣州、北京等地,舞者謝欣選擇落定了上海。在這里,她成立了自己的謝欣舞蹈劇場,接連把《九重奏》《熵》等新創作品首演留在上海,而上海也給予她入選“上海青年文藝家培養計劃”的關注扶持。

五年前,上海提出打造亞洲演藝之都,以“年均四萬場演出”作為硬指標,上音歌劇院、上海大歌劇院等一批劇院建設建成按下快進鍵。對此,曾有人心懷憂慮。現在來看,上海不打無準備之仗。現象級紅色舞劇也好,沉浸式戲劇、脫口秀等新業態爆發式增長也好,雨后春筍般涌現的“演藝新空間”也好,都不是憑空而來,而是從上海這片深厚的文藝土壤里“長出來”的。而政府與行業機構所做的,是算好發展的通盤賬——于是有了“百年百部”重點創作工程的持續推進;助力擰緊每一顆底座的螺絲——于是有了100家“演藝新空間”的授牌。新的一年,上海又接連推出“演出月歷”通覽2022年全年好戲,授牌“演藝大世界”,強化品牌影響力和集群劇場的身份認同。

回頭看,2021年3.8萬余場的成績單,照見了亞洲演藝之都穩健前行的底氣。

- 擁抱演藝萬千氣象 上海成為亞洲演藝之都

- 日本央行提供5000億日元購買商業票據

- 韓國股市將于3月9日休市,因該國進行總統選舉

- 日本財務大臣:預計G20會議將討論加密貨幣和其他金融穩定潛在風險

- 美國首次發現野生動物感染奧密克戎毒株

- 寧德時代跌5%,成交額達22.94億

- 東京1月辦公室空置率環比從6.33% 降至6.26%

- 印尼主要股指開盤上漲0.4%至6859.33點

- 恒生科技指數抹去一度達1.6%的漲幅

- 全球央行加大施壓,力促銀行資本新規最終內容準時實施

- SpaceX公司公告:受太陽風暴影響,剛發射的40顆衛星報廢

- 越南VN指數開盤幾無變動至1505.38點

- 我國科學家建立蛋白質設計新方法

- 【熱點消息回顧】REC調查:英國1月就業市場景氣熱度微降

- 馬斯克、通用電氣業務代表入選美國國家工程院2021年增選院士

- 機構分析:金價守住4天漲勢,美國通脹數據受關注

- 美國重磅通脹數據即將出爐 美股和美元兌日元呈現鏡像走勢

- 日本東證指數上午收盤上漲0.05%,報1953.19點

- 鴻海精密:與去年同期相比,今年第一季度的銷售額可能幾乎沒有變化,一季度零部件...

- 鴻海精密:鴻海今年將推出兩款電動汽車

- 鴻海精密:鴻海將于2022年下半年開始在美國俄亥俄州開始生產電動汽車

- 市場或迎反彈做多良機 關注基建、電力、煤炭等中小盤股機會

- 數字貨幣概念板塊掀漲停潮 恒寶股份、翠微股份三連板

- 書亦燒仙草獲超6億融資 融資后估值近百億元

- 因系統升級 今天起杭州多地將 暫停辦理不動產業務

- 杭州余杭區:上新29宗優質宅地 未科、云城、良渚都有好地入市

- 年味并沒有消散 微信:帶封面的紅包收發總數超50億個

- 厄瓜多爾白蝦有望降價 你的油燜大蝦、芝士焗蝦自由快實現了

- 臨平區助企開門紅 企業用工最高補貼1000元/人

- 韓國新增282例新冠重癥病例,新增20例新冠死亡病例

- 擁抱演藝萬千氣象 上海成為亞洲演藝之都

- 日本央行提供5000億日元購買商業票據

- 韓國股市將于3月9日休市,因該國進行總統選

- 日本財務大臣:預計G20會議將討論加密貨幣

- 美國首次發現野生動物感染奧密克戎毒株

- 寧德時代跌5%,成交額達22.94億

- 東京1月辦公室空置率環比從6.33% 降至6.26%

- 印尼主要股指開盤上漲0.4%至6859.33點

- 恒生科技指數抹去一度達1.6%的漲幅

- 全球央行加大施壓,力促銀行資本新規最終內

- SpaceX公司公告:受太陽風暴影響,剛發射的

- 越南VN指數開盤幾無變動至1505.38點

- 我國科學家建立蛋白質設計新方法

- 【熱點消息回顧】REC調查:英國1月就業市場

- 馬斯克、通用電氣業務代表入選美國國家工程

- 機構分析:金價守住4天漲勢,美國通脹數據

- 美國重磅通脹數據即將出爐 美股和美元兌日

- 日本東證指數上午收盤上漲0.05%,報1953.19點

- 鴻海精密:與去年同期相比,今年第一季度的

- 鴻海精密:鴻海今年將推出兩款電動汽車

- 鴻海精密:鴻海將于2022年下半年開始在美國

- 市場或迎反彈做多良機 關注基建、電力、煤

- 數字貨幣概念板塊掀漲停潮 恒寶股份、翠微

- 書亦燒仙草獲超6億融資 融資后估值近百億元

- 因系統升級 今天起杭州多地將 暫停辦理不

- 杭州余杭區:上新29宗優質宅地 未科、云城

- 年味并沒有消散 微信:帶封面的紅包收發總

- 厄瓜多爾白蝦有望降價 你的油燜大蝦、芝士

- 臨平區助企開門紅 企業用工最高補貼1000元

- 韓國新增282例新冠重癥病例,新增20例新冠