又聞樓市冰河期 行業洗牌下中小中介將何去何從

樓市遇冷之際,“冰河期”一詞與樓市的組合成新聞報題的常態,廣被提及。無論是2008、2010、2014,還是春節7天二手房僅成交8套的上海樓市,無不如此。

連續4月跌破“枯榮線”

若在半年前用幾個詞預測半年后上海樓市的走勢,冰河期、最冷等詞匯相信不會被提及。但與沒有預料到2016年的漲幅一樣,春節7天上海二手房僅成交8套的冷清也出人意料,雖說有春節假期的影響,但同比去年春節減少71.1%的數據,讓不少從業者感受到了寒意。

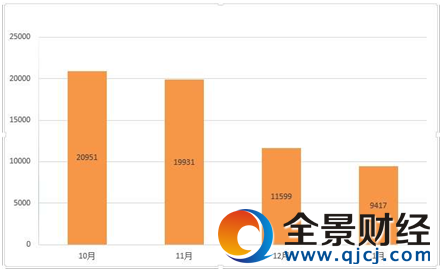

2016年史上最嚴調控政策出臺后,上海樓市承壓明顯,成交數據中可清晰體現,10月上海二手房成交20951套,11月成交19931套,12月成11599套,而進入1月,這個數據則變為了9417套。連續4個月在行業“枯榮線”——2.5萬套以下。如果這一成交量在2、3月無明顯改觀,整個中介行業勢必會進入萎縮期。

而多位業內人士預期,今年樓市成交將總體降溫。中原地產首席分析師張大偉認為2017年房地產市場將回歸理性。在調控政策持續的情況下,部分熱點城市房價和地價漲幅均將暫時見頂,部分區域房價可能出現小幅回落。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則認為,今年樓市成交的大趨勢是下跌。

降溫的市場與產能過剩的現狀

最嚴調控政策,客戶觀望。有市場專業人士指出2017年市場交易量相比去年,至少要縮量30%以上。那么,中介行業無論是公司,還是員工必將萎縮20%以上,市場競爭將更加殘酷。

降溫的環境,加劇的競爭,同時還面臨“產能”過剩的雙重壓力。2015、2016年,連續突破40萬套的成交量讓中介門店迎來擴張潮,例如上海鏈家從2015年的200家門店擴張至2016年的1400余家門店。而整個上海房產中介市場,門店數則突破9000余家。更有甚者,一個小區300米范圍內開了十幾家門店,嚴重超出正常的需求。中原集團創始人施永青日前也表示,現在的中介行業已經有產能過剩的情況。

內憂外患下中小中介將何去何從

內憂外患下,中介行業面臨較大沖擊,而相對于大中介,中小中介所受市場沖擊尤為嚴重。中小經紀公司是行業中不可或缺的力量,在培養專業人員、維護市場穩定,抑制寡頭壟斷,維護消費者利益與選擇權方面起著不可或缺的作用。

在美國,房地產中介從業者平均年齡52歲,在香港是43.8歲,而在國內平均年齡僅24、25歲。至今,行業規范化發展已經十幾年,但是從業年齡平均并沒有隨著行業歷史的增加而增長。平均的從業年限也沒有增長,兩年以內的占了67%,4年以下的83%。流動性過大,素質普遍不高。造成如此現狀的原因中,中小中介易受市場波動的影響,在市場遇冷時關店裁員率高占了很大一部分原因。

另外,從市場集中度方面來看,2016年上海二手房市場占有率,TOP5企業的集中度達到41%,TOP10的市場占有率從上半年的37%提升至53%(2016年8月數據),占比超過一半!寡頭局面正在加速形成。如果失去了中小中介,市場壟斷現象則會進一步的加劇,而最終受影響的則會是消費者自身的選擇權及利益。

不過,值得慶幸的是不少行業從業者也注意到這個現狀,或用加盟的方式抱團取暖,或成立聯盟資源共享。也有從更深運營層次來思考解決這個行業頑疾,例如在日前舉行的第三屆中房經聯峰會上,房多多聯合創始人兼COO曾熙則提出房地產經紀人應該建立個人ip這個概念。曾熙認為未來的大環境將是大行快速殲滅小行,小行因為缺乏抗寒能力,生存將變得越來越困難。所以中小經紀公司更需要IP意識。

據悉,在美國等發達國家的房產經紀市場,購房者首先會尋找經紀人,而國內消費者通常先識別經紀公司,這就是個人IP帶來的不同。而對房地產經紀人來說,通過提升自身專業能力,凸顯自我價值,形成自己的個人IP,從而獲得更多資源,將是未來良性發展的方向。

而目前,國內經紀公司之間缺乏差異化區隔,造成中小經紀公司只能依靠低傭競爭,根據數據顯示,在上海,大型經紀公司的傭收平均達到1.8%,而中小行的平均傭收卻僅為1%。而邁入個人IP時代,意味著經紀人將通過專業服務獲得更多的老客戶回頭率、獲得新客的能力和產品服務的溢價。

在中房經聯峰會上曾熙說:“中小經紀公司由于缺乏平臺機制和流通性,容易發生房客匹配度不高的情況,成交轉化率低下。而互聯網平臺則能通過對用戶行為習慣進行大數據分析,從而增加平臺房客匹配的精準度。房多多作為在行業里大數據利用的先驅,愿向行業開放二手房經紀認證,提供平臺的房源和客源,從而提升成交轉化率”。

另外,曾熙表示:“隨著購房者品牌意識的增強,房多多平臺也將建立信用機制,由用戶為經紀人打分,促進經紀人通過提供更有價值的服務,建立個人IP,獲得平臺更多的資源傾斜,吸引更多用戶。以期促進大、中、小經紀公司共同繁榮”。

【關注微信公眾號:石化寶(bweipan)手機也能炒白銀原油,僅需8元即可參與,快來試試吧】

-

無相關信息